ЛЕСОМ ДУШУ ИСЦЕЛИТЬ

Линовское лесничество

ЛЕСОМ ДУШУ ИСЦЕЛИТЬ

Изрядно побродив по запорошенному снегом лесу, Прокопович, заприметив подходящее для отдыха место — сухо чернеющий лапик под елью, — устало опустился на землю. Прислонил к дереву ружьё. Охота была неудачной, из-за чего он вообще-то не очень переживал: главное в такие минуты для лесничего было другое — пройтись по лесу, заглянуть в самые отдалённые его уголки, посмотреть, оценить состояние угодий, а если повезёт, то и с охотничьим трофеем домой вернуться. Сегодня — не повезло. Но через несколько мгновений Прокопович отбросит эту мысль, потому что неожиданная удача была совсем рядом.

Взгляд, устремлённый к небу через густую паутину нависших над головой веток, вдруг неожиданно застыл: что-то необычное показалось Прокоповичу в одной из них. Рука потянулась к веточке: на обратной стороне зелёных иголок отчётливо виднелись продолговатые белые линии.

— Не может быть, — удивлённо воскликнул лесничий, — неужели пихта белая? Откуда?

Но Виталий Александрович Прокопович не ошибся. Вскоре о его находке уже знали в лесхозе, в районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, которую возглавлял Г.Г. Резанко. Пригласили учёных, которые обследовали участок произрастания диковинного для нашей местности представителя хвойных деревьев. По инициативе райисполкома Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 29.10.1996 года приняло решение о придании Линовскому пихтарнику статуса памятника природы республиканского значения.

В чём его ценность? Вот выдержка из заключения обследования пихтарника учёными.

«Пихта белая — исключительно редкий, реликтовый по происхождению, бореальный среднеевропейский вид. Произрастает в Средней и Атлантической Европе, Средиземноморье (северная Испания, Италия, Македония). Широко распространена в Украине на Карпатах. В Беларуси до недавнего времени было известно только одно естественное место произрастания вида — Беловежская пуща. В садово-парковой культуре начала внедряться во второй половине XIX века в западной части территории Беларуси.

На территории Линовского лесничества выявлено 12 разновозрастных экземпляров пихты белой. Пихта белая в Беларуси — это флористический уникум, который нуждается в особой охране, так как это — единственный представитель хвойных деревьев, занесённых в Красную книгу.

Линовский пихтарник уникальный и единственный известный случай выживания естественной группы деревьев пихты белой в условиях эксплуатационного леса с общим режимом лесопользования. Этот памятник природы представляет культурно-историческую значимость и может использоваться в системе экологического образования и воспитания».

Использовать в системе экологического образования и воспитания… Хорошие слова, деловой совет. И он, кажется, попал по адресу, в самую точку: если внимательно проанализировать всю работу Линовского лесничества, то обязательно придёшь к выводу, что в последние годы в действиях В.А. Прокоповича чувствуется крен в сторону осмысления и познания красоты вокруг нас, в том числе и красоты наших лесов. Разве не полнится сердце какой-то непонятной теплотой, когда попадаешь в белоствольную берёзовую рощу? Разве не охватывает нас чувство уверенности и желания всё превозмочь, когда оказываешься рядом с дубом-великаном? Разве не вырастают у вас за спиной крылья, когда, придерживая рукой головной убор, устремляешь свой взор к верхушкам медно-золотистых корабельных сосен?

Лесничий глубоко убеждён: это надо ценить и беречь. Наверное, прав классик русской литературы, утверждая, что красотою мир спасётся.

— Недавняя поездка в Польшу, — говорит В.А. Прокопович, — лишний раз укрепила мою убеждённость в том, что лес надо возводить в культ преклонения. Поверьте, нам просто кажется, что Пружанщина богата лесами, что мы можем, не задумываясь, раздавать это богатство налево и направо. Безусловно, лес должен приносить человеку пользу — не только эстетическую, но и материальную. Но… Но это живой организм, и многие об этом забывают. А ведь дерево не так просто вырастить, как кажется на первый взгляд. Нередко приходится слышать: мол, лес сам растёт. Сами, к сожалению, растут чаще малоценные породы деревьев да сорняк-кустарник, которых почему- то и болезни обходят стороной и вредители вниманием не жалуют.

Для леса страшнее всего, когда его не жалует вниманием человек. На Западе, в той же Польше, например, это давно уже поняли. Здесь перед службами охраны и лесопользования поставлена одна задача: беречь лес. Разработаны четкие правила борьбы с болезнями и вредителями зелёных насаждений, а уж если дуб надо срубить, — потребуется чуть ли не разрешение Варшавы.

Тревожно на душе у лесничего от того, что сохнут ельники: говорят, что из-за мелиорации — понизился уровень подземных вод, а у ели корни поверху стелются. А еще говорят, что усыхание ельников носит циклический характер, т.е. явление повторяется через определённый промежуток времени. Попробуй разберись, кто прав. Хорошо, что есть хоть какое-то объяснения. Но почему сохнет сосняк? Масштабы, конечно, не угрожающие, однако факты свидетельствуют, что раньше сухостой в сосновых лесах встречался весьма редко.

— Начали разбираться, — рассказывает В.А. Прокопович, — и выяснилось, что заболевание сосны корневой губкой чаще всего встречается на бывших пахотных землях, переданных хозяйствами гослесфонду. И ещё заметили одну особенность: в смешанных сосново-лиственных посадках процент заболеваемости намного ниже, — видимо, лиственные породы быстрее меняют структуру почвы.

Этот опыт теперь широко используется при лесопосадочных работах в лесничестве. Сосновые леса в чистом виде здесь уже практически не закладываются. Мы побывали в питомнике по выращиванию посадочного материала. На небольшой площадке нашлось место не только сосне, но и ели, дубу, каштану, акации, пихте, клёну… Лесник Андрей Ярошук, который отвечает за состояние питомника, говорит, что каждый год здесь высевается 7-10 видов растений. Этого достаточно, чтобы обходиться своим посадочным материалом для ликвидации прогалов, вырубок в бывших колхозных лесах, переданных недавно лесничеству, рекультивации карьеров. К тому же, теперь и лесное хозяйство начинает считать государственные деньги (лесовосстановление — сфера бюджетная), за саженцы со стороны уже приходится платить из собственной кассы. Поэтому питомник, хоть и не большой, очень нужен. Как говорится, мал золотник, да дорог.

Линовское лесничество без преувеличения можно назвать уникальным уголком природы, где можно встретить не только такую редкость, как пихта белая, но и особи березы черной, сосны веймутовой и даже участок сосны жесткой, или черной.

У многих любителей провести свое свободное время на природе здесь есть любимые места, где можно запастись на зиму различной лесной ягодой, грибами, начиная с ранневесенних строчков и сморчков и заканчивая поздними зелёнками. Можно завернуть сюда и целыми компаниями: для отдыха в лесных массивах созданы руками лесных работников специальные места — со столами и навесами, необходимыми атрибутами для приготовления, скажем, шашлыка или ухи.

И, заметьте, всего лишь в каких-то полтора десятка километрах от райцентра. «Придворное лесничество», как в шутку называет своих соседей командир Оранчицкой базы топлива и хороший друг лесной службы подполковник В.В. Федончук, стремится не только вырастить и сохранить зеленую красоту, но и щедро поделиться ею со всеми, кто хочет от общения с природой стать чище душой, получить заряд бодрости.

Не всякое лесничество может похвалиться такой системой искусственных водоемов, которая создана и продолжает создаваться в Линовском. Правда, водоёмы устроены не столько для того, чтобы отдыхающие могли скоротать время за удочкой, сколько в целях биотехнических (нередко у диких животных возникают трудности с водопоем) и противопожарных мероприятий.

Но и это не главная гордость. Лесничий не без удовольствия показывает гостям свою экологическую тропу, кстати, вторую в республике. Длина её 5 километров, 5 километров рукотворной деревянной мостовой, которая, то опускаясь в лощинку, то подымаясь на горку, пролегла через местность, наиболее интересную для любознательных с точки зрения видовой растительности, рельефа и во многом характерную для почти 8000 гектаров, которые занимает лесничество. Цель тропы – показать богатство и неповторимость нашей флоры, природную первозданность и воздействие на неё человека. Для подрастающего поколения это важно как в познавательном, так и в воспитательном отношении.

Лес требует постоянного внимания, любви и заботы — без этого трудно рассчитывать на порядок в нём и надлежащую отдачу от него. Это было понятным не для одного поколения людей, околдованных лесом. Здесь как раз уместно вспомнить об этих людях. Отдать им дань уважения и признательности. Их, как и повсюду, в Линовском лесничестве тоже было не мало. Жаль только, что время неумолимо вычеркивает их из нашей памяти, особенно после ухода из этой жизни.

Есть в деревне Оранчицы домик, приметный, пожалуй, лишь тем, что над ним гордо возвышается могучий вяз. Здесь живёт бывший лесник Николай Васильевич Гордиевский, один из немногих, кто ещё может поделиться воспоминаниями о событиях 60-летней давности, припомнить имена товарищей, навсегда связавших свою судьбу с лесом. Сам Николай Васильевич проработал лесником 33 года, но и, выйдя на пенсию, ещё не раз помогал родному лесничеству.

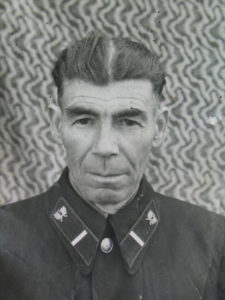

— Примером для всех нас, — вспоминает ветеран, — безусловно, был Яков Яковлевич Супрунчук. Вот уж действительно лесник от Бога… Требовательный был человек, и к себе, и к людям. Как прогнали в 1939 году панов, так и стал Яков сторожить лес. Кстати, и во время войны не бросил это дело. Немцы тоже требовали порядка в лесу. Точно знаю, что он был связан с партизанами.

Как позже, в 1957 году, писала районная газета «Чырвоны сцяг», Я.Я. Супрунчук признавался, что с детства полюбил лес, и не только за его величественную чудесную красоту, но и за большую пользу, которую он приносит человеку. Подростком ходил на работу по посадке леса и уже тогда у него зародилась мечта стать лесоводом. Но при панской Польше бедному крестьянину-белорусу нельзя было и мечтать стать лесником.

И всё же мечта осуществилась. За двадцать лет работы лесником после освобождения района от немецких захватчиков до неузнаваемости изменился облик девятого обхода Я.Я. Супрунчука. Если в 1944 году в обходе из 635 гектаров насчитывалось только 300 гектаров покрытых лесом массивов, то теперь безлесных площадей нет. Только в урочище Скрибовщизна за десятилетие было посажено больше 200 гектаров сосны обыкновенной, лиственницы, ясеня и других пород.

В обходе несколько лет посадочные работы выполняло лесокультурное звено Василия Пошвенчука, которое с 1954 года носило почётное звание звена высокого качества. За достижение 97,5% приживаемости деревьев на площади 5 гектаров звеньевой В.Г. Пошвенчук был участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в 1955 году.

Среди тех, кто создал сегодняшний облик наших лесов, был и Иван Иванович Четырбок. Вернувшись в 1951 году со службы в армии, сразу направился в Пружанское лесничество (Линовским оно стало называться с 1964 года).

Хочу работать лесником, — просто ответил на вопрос лесничего.

Только учти, — предупредил тот, — заработки у нас небольшие. Как бы не сбежал ты через месяц-другой.

Почти тысячу гектаров составили его владения. Обошёл их, удивился: до чего всё запущено. То гарь, то пни самовольных рубок, то песок… Иван Степанович сказал тогда лесничему: «Леса же почти нету». «Так вот, чтоб был».

Утром он запрягал лошадь, клал на повозку лопату и кошёлку, ехал в лес. К обеду лошадь с трудом тащила воз двухлеток на облюбованную им пустошь. Перекусив на скорую руку, лесник брал в руки лопату и начинал садить деревья. К вечеру все сосёнки были уже в земле. На следующий день всё повторялось, и так всю весну.

Иван Степанович Четырбок почти никогда не говорил о любви к своей профессии, любви к природе, которая, по словам М. Горького, является частичкой любви к Родине. Он просто добросовестно выполнял свой долг.

Как выполняли его и десятки других простых работников лесничества. Среди них — лесники Николай Васильевич Вакульчик, Владимир Николаевич Ковалевич, Николай Васильевич Чепелевич, Александр Николаевич Шуткевич, Иван Данилович Казберович, Александр Фёдорович Лайко, Иван Данилович Кучма, Михаил Михайлович Казак, Владимир Александрович Федун, лесотехник Константин Иванович Коляда, помощник лесничего Анатолий Трофимович Козодоев…

Безусловно, особого разговора заслуживают первые лица лесничества, которые задавали тон в работе коллектива и каждый из которых имел свой стиль руководства, чем, собственно, и запоминался простым работникам. К сожалению, за давностью лет и при дефиците времени на подготовку к печати этой книги не удалось восстановить полную картину событий минувших дней. Но нам удалось установить, что первым лесничим Линовского лесничества (тогда оно называлось Пружанским) был С.И.Вавжинский. Как писала районная газеты «Красное знамя» от 29 августа 1944 года, «тов. Вавжинский, лесничий Пружанского лесничества, вызвал на социалистическое соревнование Рас- копанское лесничество», договор о чём был оглашён на первом после войны районном совещании лесоводов. Через полтора года коллектив уже возглавлял лесничий Макеев, руководитель, судя по сохранившимся книгам приказов, жёсткий и не терпящий разгильдяйства. Например, приказ № 12 от 30.06.1947 года гласит, что «за невыход на работу без всякой уважительной причины» двух штатных работников Пружанского лесничества «привлечь к судебной ответственности». К слову, эта мера наказания применялась ещё не раз и не одним руководителем не только в сороковых, но и пятидесятых годах. В 1955 году «погорела» целая бригада, которая вместо работы на делянке, «до пяти часов была на работе по заготовке сена для себя лично». За что приказом лесничего А.И.Павлова бригадир И.С.Четырбок «из штата постоянных работников лесничества исключён», а трое остальных рабочих получили по строгому выговору. Правда, один из провинившихся следующим приказом был назначен… бригадиром.

Не безынтересно, что упомянутый И.С. Четырбок не надолго расстался с лесным хозяйством: слава о передовом бензопильщике потом гремела на весь лесхоз. В 1966 году, например, он своей «Дружбой» заготовил 1990 кубометров древесины при плане 1600 кубометров.

Хорошее воспоминание о себе оставила лесничая Тамара Сергеевна Король (Федорцова) и особенно — Григорий Юльянович Романюк (время работы 1968 — 1975 гг.), деловая хватка которого, опыт и отличное знание своего дела, приобретенные в Линовском лесничестве, очень пригодились ему на должности заместителя директора Национального парка «Беловежская пуща».

В 1987 году лесничего Фому Фомича Федюковича сменил В.А. Прокопович. Теперь это уже самый умудрённый опытом работы лесничий Пружанщины, и не только. В начале этого очерка мы пытались познакомить читателей с его взглядами на ведение лесного хозяйства, его пониманием роли красоты леса и благотворного воздействия её на человека.

Ко всему — Прокопович хороший хозяйственник и заботливый руководитель. Коллектив лесничества — это 34 работника, в том числе ИТР вместе с руководством — 7 человек, 14 лесников, егерь, 2 механизатора, водитель, остальные — лесорубы и вальщики. На вооружении: грузовой и легковой автомобили, 2 трактора МТЗ-82, 13 мотоциклов, 3 велосипеда, набор лесохозяйственной техники (плуги, фрезы, культиваторы, дисковая борона, две сеялки для работы в питомнике), великолепная импортная окорочная машина… Практически своими силами в последнее время построена новая контора, навес для хранения техники, появилась своя баня, старая контора переделывается в гостиницу для приезжих.

В штате Линовского лесничества есть мастер железнодорожной отгрузки. Сюда, на Оранчицкую станцию, поступает почти вся древесина, которую лесхоз поставляет за пределы района. Мастер Василий Николаевич Гордиевский, сын того самого бывшего лесника из домика под вязом, говорит, что каждый месяц его подчиненные отгружают от 40 до 50 вагонов леса. Адреса поставки — Светлогорский целлюлозный комбинат, предприятия «Пинскдрева» и, конечно, заграница — Польша, Германия, Россия… А это немалые валютные поступления на лесхозовский счет.

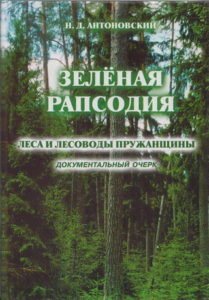

Фотографии, которые не вошли в печатное издание.